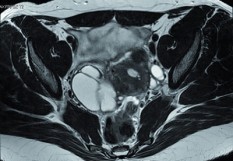

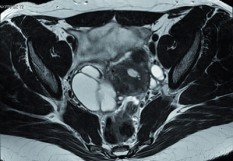

Sous l’impulsion des associations de malades, l’endométriose connait depuis ces dernières années une médiatisation grandissante. Force est de constater que cette pathologie est fréquente puisqu’elle concernerait 1 femme sur 10. Et elle est particulièrement hétérogène, tant sur le plan physiopathologique que clinique, soulevant par là-même de nombreuses questions et difficultés au niveau diagnostique et thérapeutique. En particulier, la complexité de la maladie fait que le délai diagnostique est aujourd’hui de 7 à 10 ans. L’endométriose, en effet, est caractérisée par un processus inflammatoire chronique dû à la présence de tissu semblable à la muqueuse utérine en dehors de l’utérus. Cet "utérus ectopique" continue à fonctionner sous l’influence des hormones ovariennes provoquant chez certaines femmes de fortes douleurs et parfois une infertilité. Mais si le reflux de cellules de l’endomètre au moment des règles existe chez 90 % des femmes, les experts considèrent que seules 10 % développent une pathologie. Et on n’observe pas de corrélation entre les symptômes et la sévérité de la maladie. Trois formes d’endométriose sont classiquement décrites: l’endométriose superficielle ou péritonéale, l’endométriose ovarienne (ou kyste endométriosique, ou endométriome) et l’endométriose profonde.

"Aujourd’hui, peu de choses sont connues sur les causes de l’endométriose, son évolution naturelle et les facteurs qui influencent sa progression", affirme l’Inserm, qui vient de publier un dossier sur ce sujet. C’est pourquoi on observe au niveau de la recherche "une explosion des études sur le sujet depuis les cinq dernières années. Environ 1200 articles par an sont produits par les chercheurs du monde entier pour faire avancer les connaissances sur cette pathologie", précise l’organisme. Ces recherches concernent tout d’abord les causes de la maladie Plusieurs axes sont développés, au premier rang desquels l’approche épidémiologique. Il existe peu de cohortes sur ce sujet dans le monde. La plus grande à ce jour est constituée par celle qui a rassemblé 116 430 infirmières américaines âgées de 25 à 42 ans en 1989. Elle a permis d’identifier (ou de confirmer) certains facteurs de risque de la maladie : un faible poids de naissance, des menstruations précoces et des cycles menstruels courts (moins de 24 jours). Une revue de la littérature parue en août 2018 a permis d’y ajouter un indice de masse corporel faible et d’évoquer la possibilité de facteurs - tels que la prématurité, l’activité physique intense dans l’enfance, ou encore la consommation d’alcool ou de caféine, ou même les cheveux roux ou les taches de rousseur- , mais qui ne sont pas validés et actuellement en cours d’étude. Dans ce contexte, l’équipe de Marina Kvaskoff, épidémiologiste et chercheuse à l’Inserm, a initié une cohorte de patientes dédiée à l’étude de l’endométriose: la cohorte ComPaRe-Endométriose. 8000 femmes touchées par la maladie ont déjà été recrutées. Et l’équipe vise un total de 15 à 20 000 participantes. "Les premiers axes de recherche sont d’explorer l’histoire naturelle de la maladie (évolution des symptômes et des caractéristiques de la maladie au cours du temps), et d’identifier les facteurs déterminant sa progression et ceux menant à une meilleure réponse au traitement". L’étude permettra également d’analyser les circonstances du diagnostic, les parcours de soin des patientes, et l’impact de la maladie au quotidien. L’équipe de Marina Kvaskoff a aussi développé un projet de recherche épidémiologique sur la cohorte Constances (étude prospective de 200 000 personnes? dont la moitié de femmes) pour préciser la prévalence et l’incidence de la maladie en France et explorer ses facteurs de risque. Des causes environnementales non prouvées Parmi les causes évoquées, existe l’exposition à des produits chimiques de l’environnement (solvants, pesticides, insecticides, fongicides…). Une méta-analyse publiée en février 2019 (Cano-Sancho G. et al. Environ Int. 2019 Feb;123:209-223. doi: 10.1016/j.envint.2018.11.065), ayant inclus 17études, a ainsi mis en évidence un risque de développer une endométriose 1,65 fois plus élevé pour les dioxines, 1,70 pour les polychlorobiphényles (PCB), et 1,23 pour les pesticides organochlorés. Mais les auteurs se montrent prudents du fait de des effectifs étudiés relativement restreints et du faible risque observé. Le niveau de preuve a été jugé "modéré" avec un risque sérieux de biais. Des études complémentaires sont donc nécessaires. Pas encore de marqueurs génétiques ou épigénétiques fiables La participation de la génétique n’est pas claire non plus. "Si l’héritabilité de l’endométriose a été évaluée à 50 %, elle est très complexe et manifestement très polygénique", affirme l’Inserm. Les études réalisées ont, en effet, permis de montrer qu’il n’existe pas un gène de l’endométriose. Cependant 14 variants génétiques ont été idéntifiés en 2017, impliqués dans la prolifération et le cycle cellulaire, l’adhésion et la matrice extracellulaire, et l’inflammation. "Néanmoins, chacun des variants identifiés n’explique qu’une part limitée de la variation génétique dans l’endométriose", soulignent les experts. L’espoir des chercheurs à l’avenir est d’identifier une combinaison d’allèles à risque, pour améliorer le diagnostic. Des marqueurs épigénétiques sont aussi à l’étude car les cellules endométriosiques présentent des anomalies épigénétiques spécifiques qui modifient l’expression des principaux facteurs de transcription. Dans ce domaine de l’expression des gènes, la plupart des études portent sur la recherche de microARN qui "marqueraient" la maladie. Mais si plusieurs de ces miARN ont été identifiés dans le plasma des patientes, leur intérêt n’a pas été prouvé par de larges cohortes. Sur le plan cellulaire, des travaux préliminaires sur des modèles murins ont montré la possible implication d’une augmentation du stress oxydatif. D’autres études se concentrent sur le métabolisme du glulathion, qui a un impact sur le stress oxydatif. Enfin, la survie des cellules endométriosiques à l’extérieur de l’utérus pourrait être liée à un mauvais fonctionnement du système immunitaire. Des études ont ainsi montré une augmentation de certaines cellules de l’immunité aux alentours des lésions endométriosiques La chirurgie ne doit plus être la référence Pour réduire l'errance diagnostique, les chercheurs tentent d’établir un score diagnostique. Il est basé sur une dizaine de questions et semble fiable à 85-90%. Il pourra être complété par des examens radiologiques si besoin. En revanche, "médecins et chercheurs s’accordent à dire qu’il est contre-indiqué de pratiquer des chirurgies à visée diagnostiques pour l’endométriose", confirme l’Inserm. Sur le plan thérapeutique, le blocage des fonctions ovariennes via des contraceptifs en continu représente le traitement de première intention pour les femmes ne présentant pas de désir de grossesse. Lorsqu’il existe un projet de grossesse, l’aide médicale à la procréation (AMP) et la chirurgie peuvent être envisagées. Les spécialistes insistent cependant sur le fait que "tout doit donc être fait pour que la chirurgie ne soit plus le traitement de référence de l’endométriose comme cela a été trop le cas dans le passé". Ils soulignent que la chirurgie peut être invasive et invalidante : résection de certaines parties du côlon, risque élevé d’abîmer la réserve ovarienne en cas d’ablation de kyste ovarien. En outre, elle ne traite pas la cause, et n’empêche pas la maladie de revenir. L’espoir de nouvelles technologies De nouvelles technologies voient aussi le jour pour le traitement de la maladie. C’est le cas, en particulier, d’un traitement de l’endométriose rectale à base d’ultrasons de haute intensité, mis au point par l’équipe du Pr Gil Dubernard (Hospices Civils de Lyon et unité Inserm 1032 LabTAU). Dans cette forme de la maladie, en cas d’échec du traitement médicale, la chirurgie proposée consistait souvent en une exérèse de tout ou partie du rectum. Mais une étude menée par l’équipe de Lyon sur 11 patientes montre des résultats prometteurs, qui demandent cependant à être confirmés. Et des chercheurs travaillent à l’optimisation des conditions de délivrance des ultrasons (insonification) et à l’amélioration de l’ergonomie de la sonde.

La sélection de la rédaction

Le montant de la cotisation ordinale vous semble-t-il justifié?

Blue GYN

Oui

Tout dépend comment on pose la question. - Tout travail mérite salaire et il faut arrêter de râler sur tout et en permanence, (Arr... Lire plus