Endométriose : état des lieux de la recherche

Alors qu’elle concerne plus d’une femme réglée sur dix, l’endométriose reste mal connue. Dans le cadre de la « Stratégie nationale de lutte contre l’endométriose », le programme « Santé des femmes, santé des couples », porté par l’Inserm et l’Institut Cochin, vise à mieux comprendre la maladie.

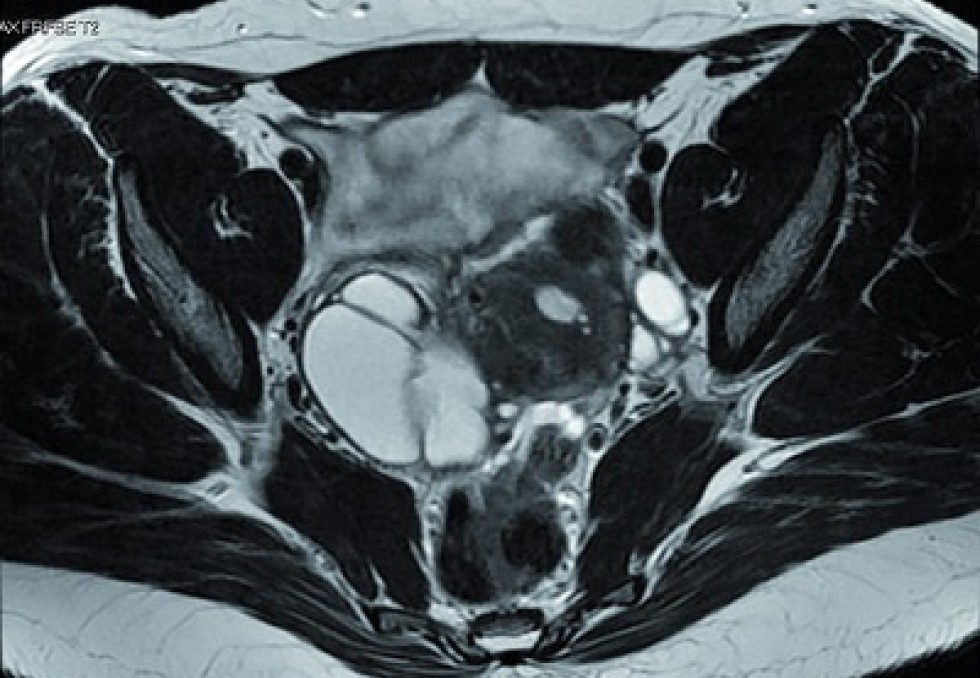

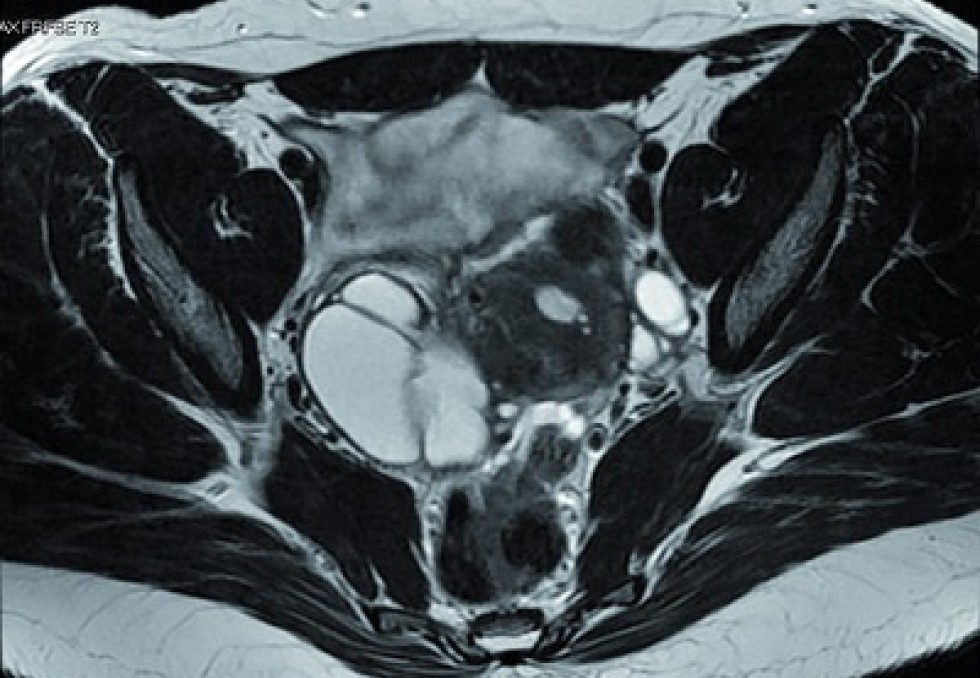

L’endométriose se caractérise par la présence anormale de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l’utérus, provoquant inflammation, lésions, douleurs et, dans un tiers des cas, infertilité. Les mécanismes sont mal connus. L’hypothèse principale est celle des menstruations rétrogrades : du sang remonte par les trompes de Fallope, et des cellules d’endomètre ainsi transportées peuvent s’implanter dans la cavité abdominale. Cependant, ce reflux concernerait 90 % des femmes alors que seules 10 % développent des lésions. « Dans l’endométriose, les cellules échappent à la surveillance du système immunitaire. Ont-elles des particularités faisant que le système immunitaire ne les reconnaît pas, ou bien celui-ci n’a pas de raison d’attaquer ces cellules vivantes et en bonne santé ?, interroge Ludivine Doridot, maîtresse de conférences à l’Université Paris Cité, Chaire Inserm, Institut Cochin. Ce phénomène pourrait s’expliquer par la quantité de sang, car les femmes ayant une endométriose ont des pertes plus importantes… »

Dysfonctionnement immunitaire ?

Coordinatrice du projet ERC StG MultiMENDo, la chercheuse et son équipe étudient le sang des règles de 200 patientes présentant des formes plus ou moins sévères et de 50 témoins. « On espère tester, sur des modèles de cultures, de nouvelles approches visant à diminuer l’inflammation ou à changer l’interaction entre les cellules de l’endomètre et les cellules du micro-environnement telles que les cellules immunitaires, qui favorisent l’établissement des lésions, un peu comme dans les tumeurs où elles favorisent la vascularisation. » L’objectif est aussi de trouver des biomarqueurs sanguins pour un dépistage non invasif.

Depuis le 11 février, Endotest, qui détecte 109 micro-ARN dans la salive, est autorisé au remboursement pour trois ans dans le cadre du forfait innovation pour 25 000 femmes symptomatiques mais dont l’imagerie est normale, en troisième intention, en milieu hospitalier (voir encadré). Cependant, l’étude clinique a été réalisée sur « un effectif très faible » (153 patientes et 47 contrôles), « sans validation extérieure » et « sans distinguer la physiopathologie, qui diffère suivant la localisation et la gravité des lésions », pointe Daniel Vaiman, responsable de l’équipe « Génomique, épigénétique et physiopathologie de la reproduction » à l’unité 1016 Inserm-CNRS, Institut Cochin.

Prédispositions génétiques ?

La piste génétique est en cours d’exploration. Des études internationales ont découvert une quarantaine de régions du génome impliquées. Une méta-analyse de la Dre Nilufer Rahmioglu (Oxford, Royaume-Uni) portant sur 60 674 cas et 701 926 témoins européens ou est-asiatiques, publiée dans Nature Genetics du 13 mars 2023, a mis en lumière des corrélations génétiques significatives avec onze affections douloureuses, dont la migraine, et des affections inflammatoires, notamment l’asthme et l’arthrose. Cependant, les variantes génétiques connues expliquent seulement 5 % des cas… Daniel Vaiman et son équipe étudient 35 individus de 12 familles inclus dans la base de données patients de l’hôpital Cochin. « On se focalise sur ce qui se passe dans les parties codantes du génome, et on a découvert une association avec un gène qui pourrait être impliqué dans une situation familiale. » L’héritabilité de la maladie est évaluée à 50 %.

Microbiotes altérés ?

Des altérations du microbiote pourraient aussi être à l’œuvre. L’étude menée par la Dre Ayako Muraoka (Nagoya, Japon), parue dans Science Translational Medicine du 14 juin 2023, a trouvé une association entre la présence de Fusobacterium dans l’endomètre et le risque d’endométriose. « Les souris receveuses de la bactérie font des lésions plus grosses, plus nombreuses, avec des capacités prolifératives plus importantes », rapporte Daniel Vaiman. Un traitement antibiotique a permis de réduire ces lésions.

Enfin, l’environnement (exposition aux perturbateurs endocriniens notamment) ou l’alimentation pourrait être en cause. « Des données suggèrent qu’une alimentation occidentale a un impact négatif sur l’endométriose. Chez des souris non obèses, on essaie de voir quelle bactérie pourrait être impliquée et si des probiotiques pourraient permettre une amélioration », explique Ludivine Doridot.

Les expositions environnementales sont documentées dans six cohortes françaises (Constances, E3N-Générations et NutriNet-Santé sur des adultes ; Eden, Pelagie et Elfe sur des duos mère-enfant), qui doivent permettre de constituer « la plus grande base de données épidémiologiques au monde sur l’endométriose », selon la stratégie nationale 2022-2025.

Au sommaire :

- Maladies cardiovasculaires : des risques accentués chez la femme

- Recherche, diagnostic, traitement… Les inégalités persistent entre les hommes et les femmes à chaque étape de la prise en charge

- La grossesse, une période sous tension sur le plan cardiologique

- Cancer du sein : quel impact sur la fertilité ?

- Accouchement : quelles tendances obstétricales en 2025 ?

Références :

D’après des entretiens avec Ludivine Doridot (Université Paris Cité, Institut Cochin) et Daniel Vaiman (Institut Cochin).

La sélection de la rédaction

Etes-vous favorable à la création d'une consultation de soins infirmiers?

dominique le meitour

Non

Revaloriser les actes infirmiers seraient déjà la première reconnaissance pour la profession. Le glissement de tâches médicale à m... Lire plus